京西智行

当很多制造企业在头疼如何提高海外的收入占比时,京西智行全球CEO刘喜合的目标就显得特别——他给自己的目标是把中国客户收入的全球占比提高到45%,而2024年京西智行来自中国内地客户的收入仅占集团整体收入的25%。

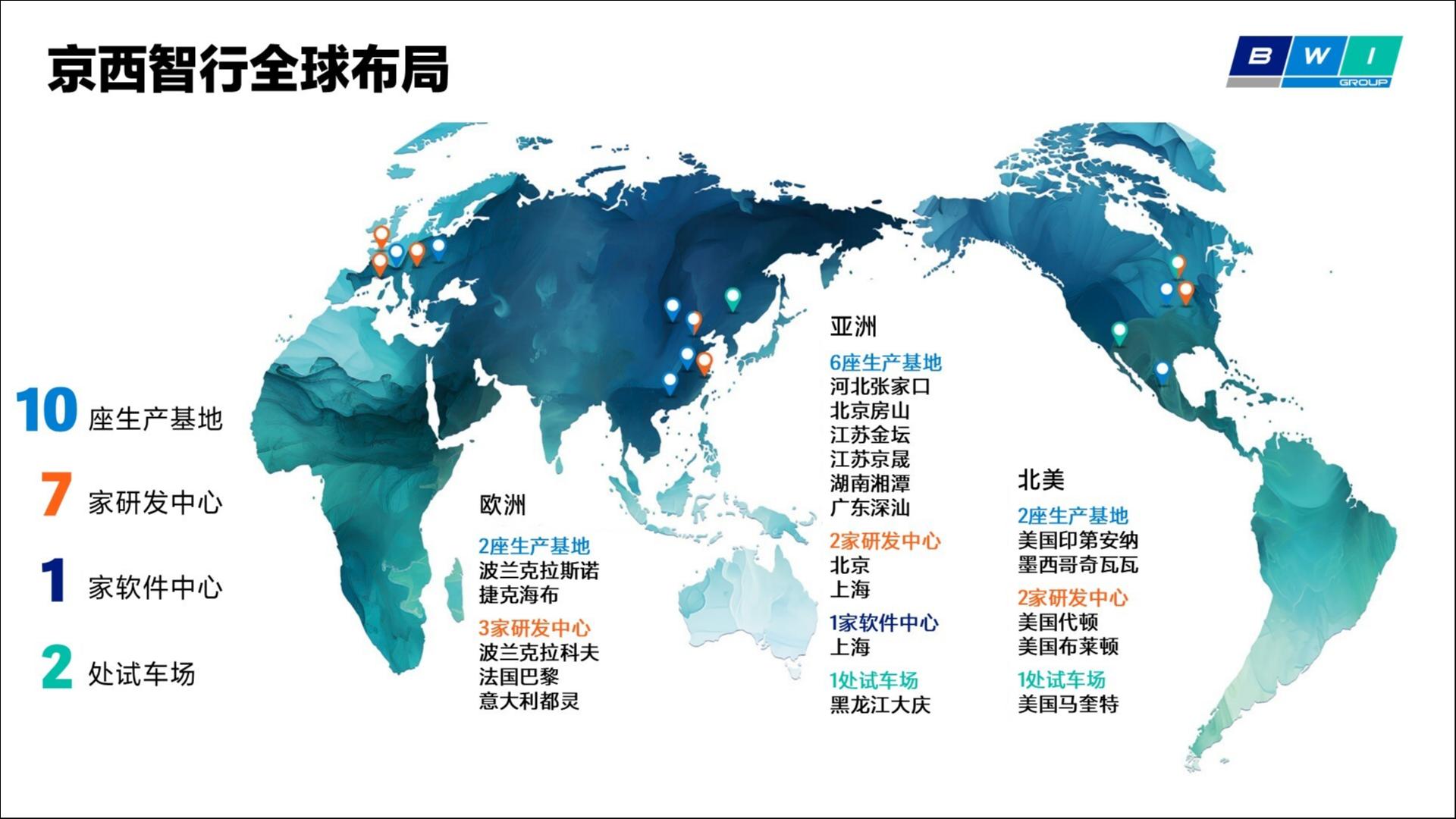

作为一家跨国汽车供应链巨头,京西智行在波兰、墨西哥、美国、中国等地设有10家工厂,7个研发中心1个软件中心和1个创新中心。然而在中国这个全球增长最快的汽车市场,京西却一直没有达到自己预期的位置:客户虽多,但部分客户的销售额却非常低。

京西智行全球布局

更为关键的是,崛起中的中国汽车供应链企业正以攻城略地之势,不仅参与到国产新能源汽车品牌的生产链条里,更开始蚕食跨国零部件巨头的传统领地,以技术创新和成本优势不断抢夺跨国供应商长期垄断的市场份额。

面对这些棘手的问题,2024年8月刚接手的刘喜合觉得,只有一个办法:从产品、组织到经营理念,全部掀起大刀阔斧地改革。

刘喜合上任后第一刀就砍向了成本,实施全球战略瘦身:通过裁撤低效和冗余研发项目、关闭海外部分高成本工厂和研发中心、削减冗余管理和外包费用、实施各生产基地“现金牛”计划等措施,将全球研发、管理费用和制造费用分别降低20%以上,快速实现企业经营减亏和“止血”。

他所力推的组织“换血工程”也极具颠覆性:全球管理层和研发组织先后裁减400余人,高管团队半数更替,引入外部人才激发鲶鱼效应。通过“手术式”组织调整,将平均管理层年龄拉低7—8岁,技术体系回归产品经理主导模式。波兰、墨西哥等生产基地外派中国骨干协助治理,增强总部与海外的管理穿透和战略协同。

当组织重构释放出管理效能,战略聚焦便水到渠成。刘喜合大刀阔斧砍掉多个冗余产品线,将研发资源聚焦于磁流变减震器等核心领域,实现爆款产品的“科技平权”。

在中国市场的快速进攻方面,刘喜合通过启动市场销售“铁三角”组织变革,打破原有跨国公司的金字塔式以职能划分的组织架构,将销售、研发、交付三大核心职能整合为三位一体的闭环作战单元。并且借助钉钉数字化平台,全球各“铁三角”单元形成网状协作生态,将跨国企业的决策周期压缩至5分钟响应、24小时闭环的极限效率,彻底颠覆了行业对巨型组织敏捷性的认知边界。

正是源于这种组织效率的重塑,刘喜合让京西智行的百年核心技术积累快速转化为市场穿透力,在中国市场展现出截然不同的进攻态势。凭借磁流变减震器这一拳头产品,刘喜合打破外企定价体系,将高端技术平民化,快速斩获超百亿订单。

刘喜合以“止血—换血—聚焦—进攻”四步战略重构京西全球版图,不仅实现海外工厂扭亏、中国订单暴涨的战术目标,更在制造业全球重构浪潮中,验证了“精准战略变革手术+本土化穿透”的跨国企业转型范式。

最近,刘喜合和钛媒体联合创始人刘湘明就如何以“中国式”法则管理跨国制造业公司以及传统供应链企业如何在国内市场破局等话题进行了一次深入的沟通。

降本增效是排在第一的KPI,2025扭亏为盈

刘湘明:从民企到跨国公司,你的业务形态应该发生很多变化,管理范围也很大,每天面临很多事情,请问你最关注的最重要的企业经营KPI是什么?

刘喜合:排在第一位的是全球的降本增效和经营亏损扭转。

我们之前的大外企运营模式最大的问题是各项经营成本过高,我接手后立即实施了减人、减项目、降管理费用、优化制造环节和原材料成本等一系列措施。

这个是排在我关注的KPI中排名第一的,去年京西是亏损状态,2025年我们要实现经营性扭亏为盈,目前通过一季度的情况和趋势看,这个目标一定能实现。

第二是中国市场的增长。

京西目前的销售额大概是全球80亿年销售额,其实并不算一个小公司,但是我们在中国市场的声量一直不高。我们的客户之前主要是宝马、沃尔沃、本田等外资企业。从去年到现在,我们推进了一系列产品、市场策略以及组织模式的变革,从去年到现在中国本土汽车品牌的新订单涨势迅猛,过去半年总共拿下了100多亿的新客户订单,基本都是本土汽车品牌的订单。

第三个是重新梳理京西整个产品战略。

市场上总结京西的特点是:产品多、客户多(保时捷、玛莎拉蒂、兰博基尼、法拉利、奔驰、宝马等),但是在中国市场的总销售额很小。目前京西在中国有二三十个客户,但很多客户的年销售额只有两三千万。这样的生意不好做,因为销售额太少了,每个客户都不重视你,和客户之间也没有战略协同。

我们过去一段时间做了大量的客户聚焦和产品聚焦。个别产品我们不再投入资源和精力、比如空气弹簧现在国内太卷了我们暂时不做了,只做原来的海外客户。组织上我们成立了产品规划委员会,致力于打造极致性能和成本的大单品,京西过去半年在市场最受欢迎的产品磁流变减震器就是个例子。

最后一个是从内到外重塑公司灵魂和组织文化,一个公司行不行,它的核心竞争力是组织本身的能力和运作模式。

我导入了许多中国公司的治理模式,例如华为等公司的做法。比如面向客户,采用华为的销售、研发、交付形成面对客户的“铁三角模式”不再采用跨国公司换来的部门制模式,大幅度提高了客户的对接和响应能力。

去年我加入公司后在全球一对一访谈了我们自己的大约50个中层以上人员,发现原有组织结构冗余很大,所以我访谈后就将管理层级做了较大幅度的精简,我们去年下半年一次性裁减掉了大约10个以上的总监职位的人,实施扁平化管理和中国式狼性极致效率的管理,一开始一些海外管理层不太适应,现在磨合下来效果也挺好。

刘湘明:作为空降的跨国企业掌舵者,你上任后第一刀砍向成本,而非市场扩张。为什么选择“止血”而非“输血”作为开局策略?

刘喜合:跨国公司的好处是客户群体一般都很不错,产品毛利率本身也不错,最大的问题是各项成本高企,砍成本是见效最快的扭转经营的措施,因为这些钱本来就是企业口袋里的。也不光是砍成本,更多的是通过砍成本提高整个组织的效率和形成一种震慑,为企业大发展开好头。

刘湘明:在全球范围内考虑降本增效,和仅仅在中国区有何不同?

刘喜合:在海外还是有很多不同于中国的地方,比如减员和关厂、有很多的当地法律法规限制,需要很多的沟通和协调工作。再比如原材料降成本、可以复制一部分中国式直接商务降价谈判,但同时更多地需要一些其他的比如技术降成本措施。

刘湘明:研发一方面要投入保证技术创新,另一方面又要考虑业绩,在降本增效框架下,如何平衡把握?

刘喜合:目前我们的成本结构里面研发费用过高,所以短期一年内肯定是先降低,但是当降到销售额的5—6%的时候就不再减少了而是维持在这个水平。

短期产品方向也是尽量收缩产品线,因为京西以前的产品线太多了。比如空气弹簧,京西的空气弹簧在海外一直是主流供应商,通用、捷豹路虎等车企用的非常多,但在国内过去由于各种原因已经错过了一次机会,现在国内的空气弹簧市场也比较卷,很多汽车厂自己做控制器和指定零部件,多数空簧TIER1只做组装很难挣钱的。

长期地研发和产品是企业发展的基石和根本,京西的基础研发能力和人才储备是很足的,在战略产品上比如磁流变减震、SARC产品半主动稳定杆、制动的1-Box和EMB都会保持高的研发和产品创新资源投入。

刘湘明:这几个基本都在做减法,其实加法容易,做减法很难很难。

刘喜合:是的,这其实是两个逻辑。我把京西变革划分为两个战略阶段,第一阶段从去年到今年上半年,是做减法的阶段。从今年7月份开始,我们进入第二阶段相当于发展和做加法阶段。不同企业的状态都不一样,京西因为百年历史现在要让他焕发活力,必须先把各种历史包袱还都先甩掉,然后才轻装上阵。打个比喻这相当于把一个堆满东西的老房子里面不好的不要的东西该丢的先丢掉,留下好的东西再好好摆放和添置新家具。

向冗余和低效组织开刀,激活全球战力

刘湘明:组织变革和调整策略中,主要是基于哪些考量因素做的一系列调整?如何通过组织变革实现成本结构优化与效率跃升?

刘喜合:组织变革和调整有几个大的逻辑。

第一个是中层以上管理层“换血”以符合当前全球汽车行业的“卷”。原则是人才必须符合这么一个画像:客户第一、奋斗者文化、产品和经营创新、“敢做事、会做事、做成事”。设定这些标准的原因是现在的全球汽车行业竞争格局和多年前完全不一样,产品迭代快和竞争加剧,管理层必须彻底抛弃以前大外企的各种冗长繁琐和循规蹈矩的做法。我们全球去年下半年一次性裁减掉了大约10个以上的总监职位的人,一些补充人员是从下一级提拔,一些是外部招聘。

第二个是在整个研发系统做了大量调整:把管理类的人员都裁减,把懂产品和关注产品创新的人提拔上来。

另一个维度是大量启用年轻人,原来我们全球管理层平均年龄超过50岁,现在我把年龄拉下来至少七八岁。

刘湘明:刚才提到“把懂产品的人提拔上来”,在京西如何通过组织对抗研发的不确定性?

刘喜合:我们成立了一个产品规划委员会,通过这个机制来让我们变得擅长做产品战略和技术路线规划。华为、理想这些优秀的行业公司,他们整个组织做了大量的产品对标和研究,这是一种系统化的通过第一性原理做产品研究和规划的机制,目标是做出性能最领先、成本最低的产品。

刘湘明:还提到了“换血”,汽车行业的核心技术需要长期沉淀,如何确保不会“切除病灶反断筋骨”?

刘喜合:从去年我加入至今已经在全球裁减400多人,主要是管理层和研发人员。

接下来我计划不断让它“换血”。这个就像一个人一样,你的血液和身体器官不强壮或者阶段性有病,就需要先进行手术,切除有病的地方。我认为我们到目前为止做手术的部分已经基本接近尾声,接下来就需要再慢慢换血,让整个组织变得真正地强大。

汽车行业目前正在经历白色家电和电子消费品当年“厮杀”和“卷”的发展阶段,我现在换血的策略是尽量减少招聘传统汽车行业的人员,而是引进一些其他行业的人才,京西不缺汽车行业的产品和管理积累。最近我安排招聘见了很多华为的人,虽然华为出来的人存在一定的争议,但他们的能力非常好——目标明确结果导向同时追求工作效果的极致。另外,他们进行对标、复盘、战略、策划和开展产品创新等工作的逻辑体现在骨子里。传统大外企的人的特点整体是PDCA的,按流程按制度开展工作的模式。现阶段性京西需要他们(跨行业人员),来达到“鲶鱼”的效应,改变组织的基因。

刘湘明:在采购供应链上怎么做调整?

刘喜合:原本京西有很多全球性职能部门,全球统一计算成本、做计划和采购规划但是效率太低。现在第一步先将采购由职能转变为区域,北美负责北美,欧洲负责欧洲,中国负责中国。

刘湘明:按道理来说,全球统一不是更划算?

刘喜合:不同企业不同阶段的情况不尽相同,最终我们还是需要回归全球统筹采购,现阶段也不是彻底分开,一些战略采购和物料还是全球统一定点采购。我们之前的供应链组织主要问题是组织冗余和流程繁琐,并且实用性不强,很多东西都像空中打拳。做事情不破不立,我们选择先破坏掉,实施区域采购提高决策和降成本效率,等一段时间后再进行整合和全球统一采购。

刘湘明:跨国公司部门壁垒根深蒂固,如何真正打破部门壁垒,建立以客户为中心的跨职能协作模式?

刘喜合:就是要全面扭转工作重心和员工的意识形态。目前我们大量导入了许多中国公司的治理理念以全面提高公司运营效率,例如我们新引入华为等公司的“奋斗者文化”“狼性文化”等做法。

当然,这并不是让员工无底线的内卷,而是之前整个公司的工作节奏太慢,目前正在大规模扭转这种状态。比如完成一件事情的速度,我们以前的情况大家可能认为周五接到客户电话,下周一再处理,现在的汽车行业是周五下班前接到电话,晚上就得开车赶到客户那里去,我们做了大量的这种日常细节的效率的规定和推进。

当这些日常工作节奏和工作效率大幅度提升了,所有人的目标都对着客户和产品去了,其实也就无所谓部门壁垒了,国内国外都一样,重要的是让大家都目标先一致和充分理解彼此。

刘湘明:像京西这样一个庞大的组织,有时差,有地域差异,如何有效地获取资讯和沟通?

刘喜合:首先,在海外大量派驻各部门代表与本地团队融为一体及时获取各种业务情况的一手信息。以前我们在海外基本没派人,很多事情是隔离的状态。

另外,我每次去海外会约二三十人进行一对一的谈话,一方面,这样可以聊出很多细节和平时不在现场时得不到的信息。另一方面,同一个事情如果你只聊3个人,他们告诉你的不一定是真相,但是聊20个人之后把故事串起来,真相绝对就会浮出水面。这时候再做决定就会很准确。

其次,就是大量使用现代化的实时沟通工具,目前京西已经在全球全面使用钉钉系统和钉钉群。比如一件事情5个人分别在不同时区,拉一个群,沟通效率非常高。无论任何事情,即使有时差在群里最慢7—8小时也就回复了。全球6000员工推广和使用钉钉我们在这方面进行了大量铺垫和训练,早期海外同事也用的不熟练但是现在全面都铺开使用了。以前大外企习惯发送邮件,一个事情一周后甚至一个月后还在那里回复和没有结论。我们全面用钉钉之后,一个事情在一个群里对接,快的几分钟也就做出决策了。

今年我们在全球设定了30个公司级战略项目,这30个项目都有专门的钉钉群,每个群里有1个群主也就是项目负责人专项推进,沟通和决策效率也非常高。

还有就是周期性的管理层会议。每个月全球的核心团队大概四十几个人会开一次视频会议,每半年我会把所有人召集起来面对面见一次集中开会解决重大问题。

大单品策略,半年拿下100亿订单

刘湘明:上任不到一年,你就带领团队拿下了100多亿中国的新订单,怎么拿到的?

刘喜合:首先要有好产品。没有好产品再厉害也不行。京西是有很多现成的好产品和技术沉淀的。这些订单60%来自于磁流变减震器,这个产品的技术非常成熟和先进,以前全部装在高端车上,比如兰博基尼和法拉利等产品,性能好但是唯一的问题是价格昂贵。我们从去年做了大量的零部件国产化和产品创新去优化成本,总的产品成本降下来60%,成本下来了之后我们拿着这个产品我们去和汽车厂推广,几乎所有汽车厂都是谈一次就能谈成。

京西目前的市场策略是在海外销售额平稳的同时,在中国实现市场的大幅增长。我们的目标是要在两到三年的时间实现国内市场销售额翻倍。

刘湘明:如何能够保证这个目标实现呢?

刘喜合:做性能最好、成本最低的大单品,为客户提供真正的价值。拿我们的磁流变产品为例,经过多轮产品技术打磨和零部件国产化就具备这个特点。其他我们还有比如EMB等产品储备着大量的独特的新技术确保量产和国产后即成为引领行业的爆款大单品。

另外一个就是通过组织机制来保证,目前我们在市场销售领域实施铁三角模式:销售、研发和交付分客户和片区组建铁三角客户突击队,以“跪地”模式服务客户。

刘湘明:“铁三角”模式是如何运作的?

刘喜合:“铁三角”变革的底层逻辑是突破传统跨国企业以职能划分的垂直架构。我们目前是将销售、研发、交付三大核心职能整合为一个闭环单元来服务客户。这种源自华为的战术设计,在京西全球体系内其实是重构了组织边界——每个“铁三角”小组具备端到端的决策权,一定程度上可以打破部门壁垒与地域隔阂。通过将传统十余层级的审批链条压缩至三人小组决策,让“听见炮火的人指挥战斗”。

“根系共生”策略管理全球

刘湘明:京西在全球有很多工厂和布局,哪个地方相对难管理?

刘喜合:京西在海外有七八个研发和生产基地,大致可以划分为两类:

海外大的生产基地一个位于波兰,一个位于墨西哥,这两个地方的员工加起来有3000人。其中,波兰整体从国家工业基础、企业管理水平和员工素质都很好,比较好管理。墨西哥的工业基础稍微差些,但员工的执行速度都还不错。

刘湘明:我在你这里听到的是对墨西哥评价最高的地方,很多人认为墨西哥是一个大坑。

刘喜合:哪里都会有问题,墨西哥的确也存在问题,但我认为只要能够控制并且向好发展就是不错的。我们前几年墨西哥工厂是亏损的,但从去年系统治理开始,今年一季度已经实现盈利了。墨西哥工厂一年20多亿的销售额,我们采取的主要方法是从国内派遣专家和管理人员过去支援(墨西哥),以前都是本地人,现在派了五六个专家过去了,以后我们还会派遣熟练的技师到现场解决设备和工艺问题,通过这种方式实现“根系共生”。

这里面要说难管的地方其实主要是美国,我们在美国有两个研发中心,分别在底特律和代顿。这两个地方大约有300人,员工年龄平均偏大和思想偏保守,到目前为止,我们在美国进行了一些大的人员调整和优化,会陆续吸引一些新鲜血液。

刘湘明:针对存在不同管理难度的地方,你的管理方式有何不同?

刘喜合:在波兰花费的精力相对较小,因为他们的自治能力很好而且业绩也不错,因此不会介入他们市场细节管控。

在墨西哥,我们要身体力行和大家一起做事,一起成长。

在美国和法国意大利这些国家,就会管的多一些,也会设计一系列的战略措施提高当地人效率以及对业务的宏观方向抓的紧一些。

刘湘明:具体到各个国家,是当地人管理还是中国人管理?

刘喜合:我们海外各个国家的一把手,基本上还是以当地人为主。

刘湘明:以前很多中国公司出海会派遣一个总经理,下面干活的人都是当地人。但你的思路是让当地人当总经理,派了很多中国人去干活。

刘喜合:在工厂层级,我们的逻辑肯定是选择当地人管理,因为工厂工人众多、日常事务繁杂,本地人在各个方面都更有优势。但也会在各个不同的层级、管理部门穿插安排国内派出去的骨干。研发站点现在各个地方不同,一把手有中国人也有当地的人。总体我们认为这种“根系共生”模式比单一纯中国团队主导管理或者完全本地化治理更有效一些。

刘湘明:派到海外去任职的中国员工需要具备什么素质?

刘喜合:首先,业务能力必须强,性格不能过于强势,否则容易闹别扭。最好是表面上温和,但内心比较坚定的人。

其次,要善于与人沟通,能够融入当地。例如一个1500人的工厂,即使你派遣三个人过去也会被淹没了,所以需要与当地人很好的打成一片。

旧规已死,跨国公司要变还要快

刘湘明:你认为未来新能源生态中可能会出现新的博世这样的零部件巨头吗?

刘喜合:应该会,动力电池行业现在已经出现宁德时代了。在底盘领域,中国已经涌现出大量的优秀公司,京西是中国资本控制的跨国企业,同时具备悬架和制动产品的世界级研发和制造能力,我希望我们将来能变成博世这么伟大的企业。

刘湘明:我们看到现在全球都要复制中国的供应链,你认为这件事情的可行性有多大?

刘喜合:短期内很难,中国这么些年的工程师红利暂时全球无人能及。

刘湘明:在这样的背景下,你认为美国制造业回归可以实现吗?

刘喜合:其他行业我不了解,但汽车行业我了解,我认为几乎不可能或者要花很长时间。

首先,能力上已经跟不上了,一方面基础制造工程师群体很少,另一方面大量的最新的制造工艺技术也已经落后亚洲。

再次,成本结构上根本不可能。美国无论是人工、能源还是土地这些成本都很高。很难做出低成本的产品。回到商业竞争的本质上,如果我能花费50元完成产品,而你花费100元完成,那么制造业就没法回流。

刘湘明:过去学习跨国公司管理都在关注韦尔奇、郭士纳等公司。在新的一轮全球化中,你认为与过去这些经验有哪些最大的不同?

刘喜合:最大的不同是以前的产品和商业模式迭代没有现在这么快,以前很多企业管理是有一套既定模式的。但在新时代下,你可能不清楚你这个行业未来的产品方向和商业模式是什么,很多东西的迭代都非常快。所以就要求企业保持战略和战术的灵活性,对企业经营战略、产品技术路线、组织治理模式等方面都要保持动态的调整和建立起强大的组织学习和迭代能力。

(本文首发于钛媒体App)

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App