如果世界上有比上班更痛苦的事,那一定是上班遇上520。

因为一句“我爱你”的谐音,520成了“为爱受苦”的修罗场:

火锅店平时排30号,520排130号,最后饿得差点想和旁边情侣合点一份。

和女朋友在三里屯某网红餐厅排过一次的老G锐评:

“排完能直接过521,有这个耐心做什么都会成功的。”

吃饭要等,娱乐要等,在520出行就像与全世界为敌。

开车出行的情侣,从啵啵到拜拜只需一次停车的时间。

选择打车的情侣,不是堵在五环的高架上,就是在上车点体验排队人数爆炸的人间疾苦。

不过节却被波及到的单身狗纷纷黑化,

“说着不谈恋爱,一过节这么多人,究竟是谁在假装单身!”

除了在时间上磨死你,520还要在价格上吓死你。

爱心礼盒、定制巧克力,包装费比内容贵,为了不破坏气氛只得含泪认下这场PUA。

要是去找黄牛,更会被乱要价气的一佛出世二佛升天。

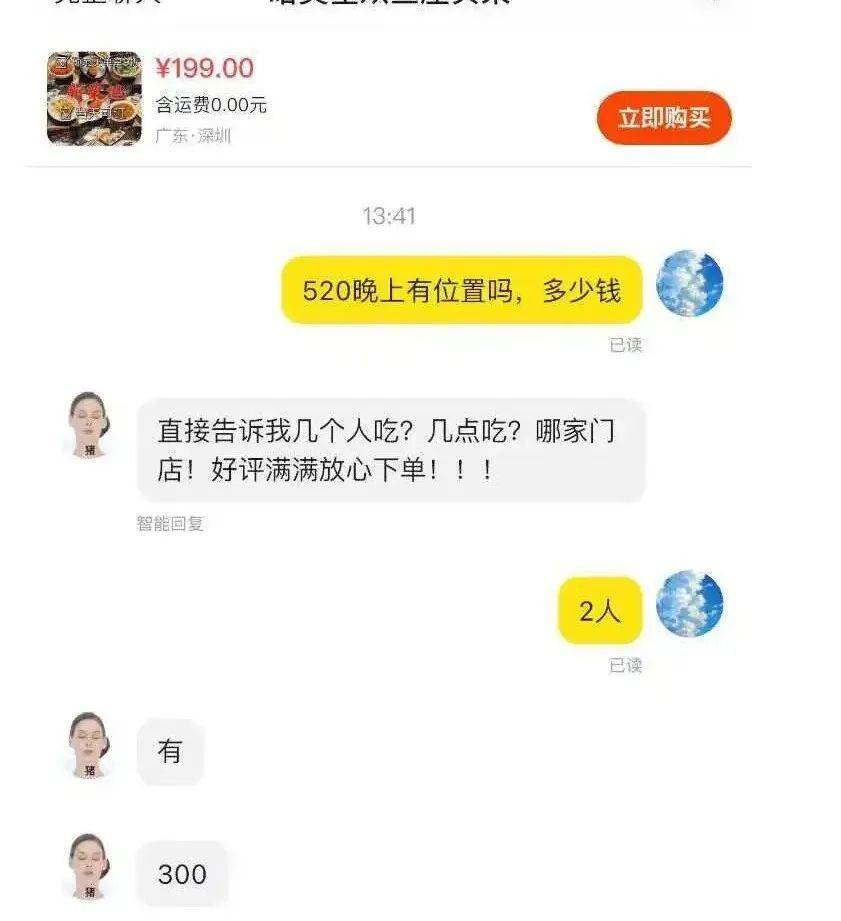

而各大平台推出的“520节日套餐”,从名字到内容都非常“爱你”,只有价格不爱你。

“520表白双人套餐”原价三百多,节日价520,多出来的钱是“浪漫”的价。

要是不订吧?

Sorry辣,浪漫烛光晚餐就别想了,去便利店门口买杯泡面吃吧。

这一天的情侣们,已经被磨没了脾气:

“蒜鸟,蒜鸟,都不容仪~”

也是在曾经,过一次节花掉半个月工资、躺在比血压涨的还快的酒店里、刷着一模一样的文案时,年轻人终于悟了:

“既然过节流程都是吃饭送礼发朋友圈,我为啥非要买在顶楼上?”

于是,在一批人已经彻底抛弃520、全面拒绝爱情消费的时候,

另一批看起来还在过节的人,也找到了偷偷省钱的方式:

“520,必须在5月20日过吗?我错峰过节不行吗?”

年轻人,正在预制520

从未正点过520的李周,将错峰过节比作“预制菜”,

“反正过节都是过一朋友圈的事儿,预制一下又怎么了?”

真正的520需要很多,但是让别人觉得你在过520,只需要三点:

餐厅,鲜花,拍照片。

对餐厅预制菜深恶痛绝的年轻人,此刻深谙“但话又说回来”的自洽哲学:

既然餐厅预制是为了效率最大化,那520预制就是为了体验最优化——提前庆祝,轻松避雷。

社交网络上,520还没到,就挤满了提前预制520素材的年轻人,数量之多,仿佛背上了什么kpi。

他们就像十二生肖故事中骑在牛背上的老鼠,在终点前跳下,抢先夺魁。

为了避开高峰,不少情侣会选择在5月18日或者19日提前庆祝,甚至干脆选一个工作日,比如周三晚上去吃饭。

这样的好处显而易见:

不用抢座、不用排队、服务态度好,气氛更安静。

上周三傍晚六点,西二旗的程序员小周就和国贸女友相约西单火锅店。

这是小周敲了无数bug的手算出来的,对双方最合适的恋爱中转站。

此时的火锅店空荡荡的,因为几乎包场,老板还多送了他们一盘菜,欢迎下次再来。

而看到的网友酸味简直溢出屏幕:

“呦~以为我会羡慕那一盘菜吗?我羡慕的明明是不加班!”

与此同时,外企HR小吴正和男友猫在32层天台,享受惠灵顿牛排江景套餐。

当餐上齐的那一刻,小吴掏出手机就对餐厅、食物、以及天台外价值百万的黄浦夜景,进行各角度素材加工创作。

所谓漂亮饭,漂亮就是最高成就了:

“一顿饭只拍价值最高、摆盘最讲究的那道菜,注意留白。

“不要正视镜头,会像盖茨比,举着红酒的时候要优雅且漫不经心的看向窗外,微微露出一角logo展示逼格。”

至于会不会有人问起价格,记得用一句沉默带过。

毕竟素材是预制的,价格是特惠的,一顿约会教科书走下来,只花了299——还送了打车券。

什么叫帕累托最优,两厢对比,有人已经咂摸到错峰过节的精髓:

“这哪里是预制520?这不就是爱情的早鸟价吗!”

就当是一顿平日的晚餐,只是用平日的价格完成一顿爱情的仪式感,既给对方提供了价值感,也没有被裹挟的不适感。

“什么叫延迟满足?就是我在一个礼拜前吃了520的漂亮饭,照片留到了一周之后再发,里子面子都有了。”

除了吃饭,送花也一样。

经常谈恋爱的人都知道,520当天的鲜花,有多贵,就有多丑。

花材店里,平日卖5块一支饱满又圆润的玫瑰,520问已经翻了几倍;

偶尔发现一家不涨价的,当你惊喜地下单,发现一个月前买的花团锦簇,一个月后买的缺斤少两;

当然,只要能买到,已经算极好、极好的情况了。

更糟糕的是,好看的花都早就被别人订好,剩下的只有白菊,康乃馨,蓝色妖姬……

“早起的鸟儿有虫吃的意思就是,聪明的对象会提前送花。”

第一批提前送花的网友,已经被自己聪明到了:

“提前送花过节,不仅说明你有仪式感,还说明你很会过日子;

只要这束花跨过了情人节,就不算爱情凋谢了❤️”

而一小部分人发现,周内过节,卷来卷去也不过是转账、礼物、漂亮饭的时候,

也有一小部分人选择弯道超车:

用错峰出游的方式,提前过个小蜜月。

杭州的情侣,已经囤好了西湖断桥的牵手照、龙井村的采茶vlog、运河边的货船剪影;

上海的情侣,偏好桐庐富春江慈溪莫干山、“住进风景里”“住进森林里”“住进溪流里”、主要喜欢绿色审美;

北京的情侣,早就有了京郊小瑞士、北京人自己的海、这么近那么美520也要到河北的素材。

毕竟520只有一天,甚至还是工作日。

班味还没散就要约会,总觉得带着三分怨气三分怒气四分迫不得已;

但如果你提前到周末,就能享受“郊区露营、湖边野餐、山谷徒步”的中产高逼格520素材。

有人提前一周去云南,回来时朋友圈才发520照片。

别人以为他们当天在香格里拉,其实早已躺在家里看电影。

“这里有一个技巧!就是你必须在当地存一条带定位、没发出去、留在草稿箱的朋友圈;

这几不要发,等到520再编辑,这时候你会发现,虽然人在工位,但是定位还在香格里拉~”

还没过上错峰520的,是不知道错峰的机票便宜的有多吓人。

1000多的机票,最低能300块拿下,节假日的民宿价格砍半。

人是少的,快乐是多的,爱情是浓的,体验是好的。

不在情人节过节又怎样?

在绝对的价格优势面前,这怎么不能当作爱情的时差呢?

网友们纷纷表示学到了,这年头谁还没点存货了:

过年拍的烟花视频调个滤镜,520文案就是“为你承包整片星空”;

上周的野餐照现在发正好,草坪还没被大爷大妈占领;

毕竟,预制的爱也是爱。

此时,手中的存图再配上在@poemsforyou账号上找的文案,就是520最靓的崽。

谁定义了520?

现在的“人造节”,越来越像一场比赛。

虽然这场比赛没有裁判,但是每个人都是选手。

相信每个人都能体会到,现在的过节,已沦为一套固定流程:

收到礼物的第一反应是拍照发圈,

吃完大餐必须“打卡定位+九宫格”,

别人发了“1314”转账和玫瑰花,自己也得硬着头皮甚至自导自演一场转账:

“至少表示我是一个不错的人,值得被爱,也能够爱人。”

预制到底预的是什么?过节的意义又是什么?

我们真的需要在这一天“秀”出来才能证明爱吗?

答案当然是否定的。

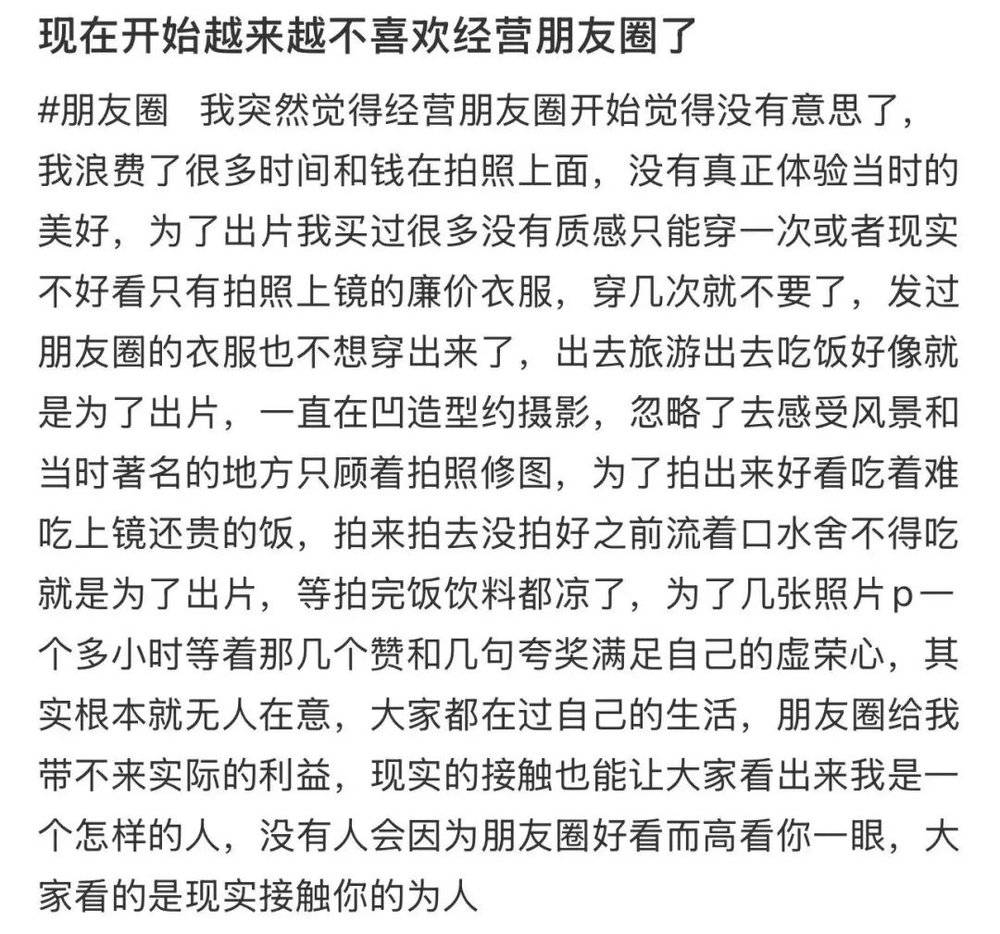

然而在景观社会里,人们多多少少都拥有了一些“节日焦虑”——节日成了一场公开秀场,展示幸福的同时,也悄悄“pua”你不够甜、不够富、不够爱。

而预制520的本质,恰恰是景观社会里觉醒者的非暴力不合作。

法国思想家德波说,“景观是当今社会的具体表达。”

他要是活到现在,肯定会把微信朋友圈当作重点研究对象。

前些年,或许浪漫经济还在吃香。

这些年,年轻人感觉自己已经变成了朋友圈素材的生产工具人:

“到底是我在过节,还是朋友圈在过节?”

不光是520,还有七夕、情人节、白色情人节,一场关于爱情的祛魅运动,悄然兴起。

有人故意把转账截图金额P成250,

有人专挑表情包糊弄九宫格,

还有勇士直接晒出加班照配文”爱情会背叛你,但工作不会”的朋友圈。

毕竟当满屏都是同款烛光晚餐时,一张工位上的泡面图反而成了清流。

而当参与的人变得抽象起来,节日也会变得抽象。

你说花钱才能证明爱,豆瓣抠门小组率先表示不服。

“谁说约会一定要吃烛光晚宴,我们煎饼果子不配吗?”

想想看,还有比互联网情侣用煎饼果子配日出的方式更浪漫的520吗?

“这个时段既不用排队又能享受双倍加班费,属于爱情事业双丰收啊!”

而预制、错峰显然也是一种生活姿态。

它代表一种反抗中的妥协,一种自我意识和社会驱动的和解。

李周说:

“成年人的世界就像没有数字的钟表,生活是,感情也是,人总会越来越麻木的,对生活,对爱情也是这样。

节日的意义,就是和平时的日子划分开来。

这天做一点平时不会做的事,买一点不会买的东西,哄一哄自己,也栽培一下爱情,我们其实是需要这样的时间节点的。”

既然如此,那就进行plan b,把节日过成游击战,也是一种快乐。

在商家还没架好收割机时,立刻闪电出击,在流量高峰到来前全身而退,用时间差打出漂亮的反杀。

“谁会不喜欢过节呢?我只是不喜欢别人告诉我,我该在什么时候、买什么东西、过什么节——

当然,也可能因为我穷。”

真正的罗曼蒂克不在某个被规定的日子,而在时间缝隙里。

一起窝在沙发上看剧、点个外卖、聊聊天,可能比在商场里人挤人更亲密。

一封手写情书,或一个拥抱,就足以让对方记住这一年的520。

甚至不说一句“节日快乐”,也没关系,只要我们每天都像节日一样地认真相处。

预制,是一种生活姿态,是从社交狂欢中抽身出来,回归节日本真的温度。

而真正的浪漫,是从不用浪漫给别人看。