文 | 听筒Tech, 作者 | 饶言,编辑 | 杨林

消费者到底需要什么样的汽车?

实际上,这从来都不是一个难以回答的问题。“安全”,在汽车历史上,始终都毋庸置疑地摆在首位。

但遗憾的是,这一基本性能要求,在造车新势力一声声浮躁的口号和竞技中,被逐步淹没。

一个事实是,近几年来,汽车的安全性能确实鲜少被强调。诸多品牌的发布会,甚至对“安全性能”绝口不提,取而代之的,是种种以“颠覆传统”的口号竞技。造车新势力在过度追求科技感与营销噱头的同时,也逐渐偏离了造车的本质。

然而,频发的安全事故,以及社交媒体的不断发酵,让行业开始警醒。

近期,针对频发的新能源汽车的安全事故问题,相关政策提出了明确的要求,如工信部明确要求车企禁用“自动驾驶”“脱手驾驶”等误导性表述,强制标注“辅助驾驶”字样;隐藏式门把手需配备机械应急装置,确保断电、碰撞场景下可逃生。

很显然,造车新势力也对“安全”的重要性有了更深的认知。据媒体报道,5月15日晚,雷军在小米价值观大赛后面向所有小米员工发表了最新演讲,内容涉及此前备受外界关注的小米SU7事故。

雷军在演讲中首次谈到近期小米SU7事故引发的舆论危机。雷军称,谁也没有想到,这场事故的影响如此之大,小米遭受了狂风暴雨般的质疑、批评和指责,一下子都有点懵。

雷军还表示,这场事故让小米意识到公众对其的高期待和严要求,也标志着小米不再只是行业新人,而需要承担起大公司、行业领导者的责任。小米必须在汽车安全领域做到行业领先,成为行业同档最安全的车,而不仅仅是合规或达到行业平均水平。

实际上,不管是传统车企,还是造车新势力,汽车工业的本质从未改变——安全是“1”,智能化、舒适性,都是后面的“0”。

必须正视的是,当资本热潮退去,唯有敬畏造车,坚守安全底线的企业方能存活。新势力造车的下半场,不是新潮科技和概念的炫酷,而是应回归工业的本质。

这场转型或许残酷,但已经到了必须要正视的阶段。而这,也是中国智能汽车发展壮大的前提。

消费者到底需要什么样的汽车?

“和花里胡哨的功能相比,现在我更在意自己开的车是否安全。”

尽管是00后,但林健强调,在买车这件事上,自己越来越理性,“那么多事故,给我们敲了警钟,那些车企宣传的各种并不实用的功能,在安全面前,一文不值。”

当然,林健承认,近几年来,他也曾受到宣传的影响,会关注“车的外观和一些附加的性能”,“比如我以前就很关心智驾的体验,以及大天窗、大屏等。”

在林健看来,和传统的车企相比,现在新车企推出的某些车型,“拉风”的外型相当“酷”,“开出去倍有面子。”

“以前车企宣传的‘智驾’,对我们的吸引力非常大。”林健承认,近两年来,智驾是他身边朋友颇为关注的功能,“毕竟厂家强调得也最多。”

“我身边不少朋友买车,首先问的,便是‘智驾’功能。”据林健透露,此前,通过媒体的宣传和社交平台的推荐,他们一致认为,蔚来的智驾功能“杠杠的”。

和林健不同的是,作为女性,95后妙妙则更关注“外观”和“某些实用的的细节”,不久前,她刚刚入手了小米SU7,“太好看了,无力抵抗。”

更重要的是,妙妙认为,小米SU7在很多细节设计上“很用心”,“比如一些小收纳功能,对于女性而言,就非常实用。”

妙妙亦承认,过去多年,她在买车时,很少考虑“安全”性能,“因为,在我的认识里,安全已经在业内达成了一个基本的共识,所以‘外观’成为我考虑的第一要素。”

实际上,除了小米SU7,妙妙还拥有一辆“老头乐”(微型电动车),“超萌超萌的外型,平时通勤基本都是开那辆车,走到哪都是‘最靓的崽’。”

但近期频发的事故,一次又一次地教育了林健和妙妙,他们均对《听筒Tech(ID:tingtongtech)》承认,频发的一些新能源汽车的安全事故,对他们敲了警钟。

林健和妙妙均对《听筒Tech》强调,“安全性”成为未来他们购车的首要因素。在社交平台,网友在针对“安生性能”讨论时,亦普遍认为,“安全性”始终是首要考量的因素。

图:社交平台消费者关于“安全性能”的讨论来源:微博 《听筒Tech》截图

“但很遗憾的是,现在的车企,在宣传时,很少强调他们的安全性能。”对此,林健多少有点遗憾。

“作为消费者,我们甚至都没有太多的途径,去了解这辆车,安全性能检测到底如何。”

被忽视的“安全”

对“安全性能”被忽视这一现象,遗憾的不仅仅是消费者。

一位汽车行业从业者马叔亦对《听筒Tech》直言,近几年来,车企在宣传时,往往会强调车有多少科技卖点,而非安全性能。

马叔所言并非空穴来风。比如,近年来,多家车企在发布新车时,更为强调“个性化设计”,而非“安全性能”,已是公认的事实。

“一场发布会下来,强调得最多的是‘外观设计’、‘速度与激情’、‘个性创新’等噱头,越来越多的汽车发布会,甚至连安全测试这个因素,都不再体现。”马叔对《听筒Tech》表示,近几年来,他参加的发布会,已经鲜少有“碰撞实验”和“安全技术”等因素体现。

“这些车企,往往会花大量的时间强调‘个性创新’、‘电池续航’、‘智能驾驶’、’价格优势‘等与安全毫无关系,甚至一些’个性创新‘,但完全忽视了安全。”马叔直言,如各大车企跟风的“隐藏式门把手”,便是典型的完全将用户安全置之度外。

诚如马叔所言,实际上,新势力车企普遍将隐藏式门把手、无物理按键座舱等设计作为“智能化”的视觉符号,以此与传统燃油车形成差异化。

作为“隐藏式门把手”的开路人,特斯拉Model S曾通过隐藏式门把手将风阻系数降低0.003Cd,虽然实际续航提升不足5公里,但成功树立了“科技先锋”的品牌形象。

但马叔指出,特斯拉的这种设计策略,本质上是将“视觉创新”等同于“技术领先”,迎合消费者对“未来感”的想象,“在消费者的追捧下,引发了新势力车企的跟风。例如,蔚来ET7的自动弹出门把手被包装为’仪式感交互‘。”

中国报告大厅发布的《2025-2030年中国汽车行业市场深度研究与战略咨询分析报告》亦指出,近年来,隐藏式车门把手凭借降低风阻系数(平均减少4-8%),提升了科技感的特性,在新能源车型中普及率超过70%。

不过,在马叔看来,这种营销导向,导致车企将资源向高感知度配置倾斜。据媒体报道,2024年,某新势力车型研发预算中,智能座舱与外观设计占比达42%,而安全系统仅占18%。

然而,这一性能在实际应用暴露出多重隐患。此前,便有诸多媒体报道,2024年山西运城某新势力车型事故中,碰撞导致电路中断致使门把手无法弹出。诸多报道亦称,在东北地区极寒天气下,多数车型因结冰问题出现开门障碍。

行业数据亦显示,在极端低温(-30℃)和剧烈碰撞场景下,现有电动门把手故障率分别达12%和9%,成为威胁乘员逃生的关键风险点。

中国消费者协会数据显示,2024年,涉及电动车门把手的投诉同比大幅增长,“低温失效”“碰撞后无法开启”“特殊群体操作困难”成为高频投诉内容。

“且不说危险时刻,即便是日常,很多车,我们想要开车门,都找不到门把手。”在马叔看来,这种设计,完全无法理解。

当然,除“隐藏式门把手”之外,“智能化”以及“电池续航”,也是过去新势力车企强化宣传的重灾区,“比如‘智能驾驶’,近两年来,越来越多的车企,一再强调自己的‘智驾功能’,甚至鼓吹自己的技术能够让‘车主脱离方向盘’,这些都是对安全的不负责。”

马叔强调,实际上,目前的所谓“智能驾驶”技术,仍停留在“辅助驾驶”级别,车主并不能脱离方向盘,这也正是工信部明确要求车企禁用“自动驾驶”“脱手驾驶”等误导性表述,强制标注“辅助驾驶”字样的原因所在。

而在马叔看来,这些并不实用,甚至有些“夸大”宣传的功能,实际上都是为了迎合年轻用户群体对“智能化”、“极简美学”等个性化的需求,“你甚至可以说,为了‘营销’,车企在‘创造个性化卖点’,而这些‘卖点’,往往与汽车最需要的‘安全性能’毫无关系。”

当然,马叔直言,资本的压力,也是迫使车企为追求效率,缩短研发周期的主要因素之一,“比如,传统车企研发近10年的技术,新势力车企可能一年两年就研发出来了。这里,肯定存在问题。”

公开的数据亦显示,新势力车企普遍将车型研发周期压缩至18-24个月,部分车型迭代甚至缩短至半年左右。而传统车企完整开发周期通常为36-48个月,部分车型甚至长达6年。

“在追求效率和投资回报的背景下,比如‘安全‘等一些不具备卖点的性能,往往被弱化,甚至被忽视。”马叔直言,一定程度上,过度追求“营销”和“投资回报”,是车企忽视“安全”的重要因素所在。

造车应该回归本质

在市场的教育下,汽车消费日益理性,已经是毋庸置疑的事实。

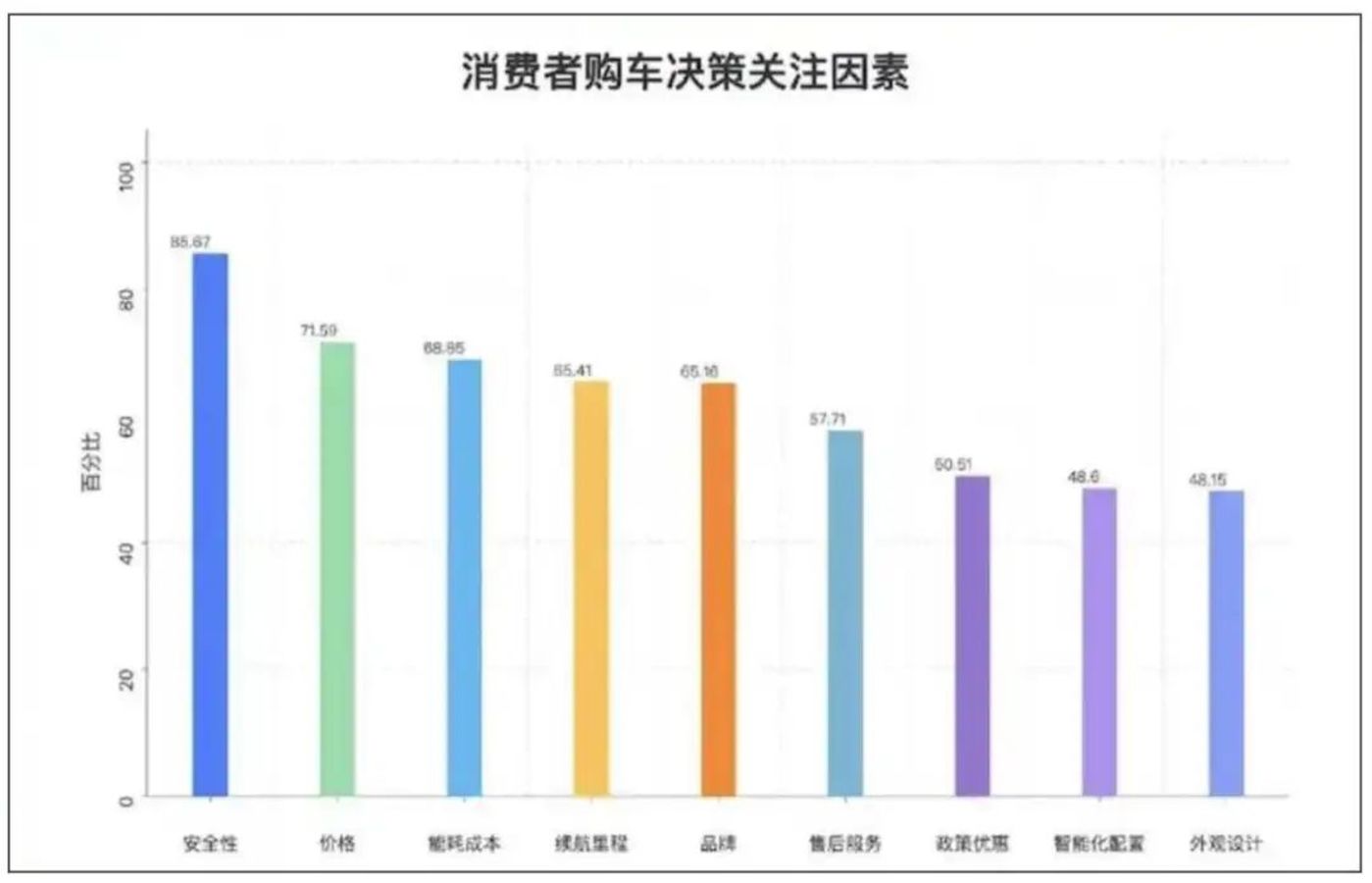

《中国经营报》近期的一项《2025新能源汽车消费趋势洞察》报告显示,目前,消费者购车决策呈现显著理性化特征:安全性(85.67%)、价格(71.59%)和能耗成本(68.85%)位列关注因素前三。

图:消费者购车决策关注因素来源:《中国经营报》 《听筒Tech》截图

监管部门的相关政策,对汽车安全性能的收紧有目共睹。

如对于智驾宣传的“泡沫化”,工信部便明确要求车企禁用“自动驾驶”“脱手驾驶”等误导性表述,强制标注“辅助驾驶”字样。对“隐藏式门把手”,亦要求隐藏式门把手需配备机械应急装置,确保断电、碰撞场景下可逃生。

对电池的安全标准要求,也在进一步升级。如2025年新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,将“不起火、不爆炸”列为强制标准,要求电池在热失控后彻底阻断扩散,并新增底部撞击测试。

在马叔看来,当政策与市场合力撕开营销泡沫,行业竞争必将重回“安全”主战场,“传统车企凭借深厚积累重掌话语权,而新势力则面临生死转型。 ”

马叔指出,新势力若想穿越周期,必须在市场的引导下,重构造车的价值观,如将安全置于技术路线与营销策略的核心,优先验证核心安全技术(如AEB、电池热管理),再推进高阶功能落地;建立透明的事故响应机制,重建消费者信任等。

“真正的科技感应诞生于对人性需求的深刻洞察,而非对潮流的盲目追逐。未来竞争中,唯有将安全融入品牌基因的企业,才能在智能电动化浪潮中构筑真正的护城河。”马叔直言,唯有将安全作为创新的“锚点”,新势力才能在激烈竞争中实现可持续发展。

实际上,汽车的本质是什么?传统车企对此有清醒的认知。

如近日,据媒体报道,法拉利CEO在一场投资会上被问及为什么不愿意法拉利车里安装过多屏幕。他表示,自己出身于半导体行业,很清楚车里什么东西对用户有用,什么东西对供应商有用。他说,法拉利是为驾驶而生的,“它不是一张沙发,不是一台手机,更不是一个数据中心。”

马叔亦指出,只有能够经受消费者和市场的考验,新势力车企才能走得长远,“PPT造车时代已经过去了。作为一项工业和产业,市场应该被教育是出行的本质,而不应该是炫技和未来,也不应该是满足某些车企的盈利目标。”

林健亦直言,“车企应该多点真诚,少点套路,对消费者负责。”在林健看来,作为消费者,他们需要的不是“华而不实”的车,而是能让他们能“安全回家”的车。

这也意味着,于新势力造车和整个行业而言,当资本热潮退去,唯有敬畏造车规律、坚守安全底线的企业方能走得更远。

(文中均为化名。)